朝起きたとき、体がだるくてやる気が出ない…。

8時間寝たのに全然疲れが取れない…

と感じたことはありませんか?

寝たはずなのに疲れが取れないと、なかなかパフォーマンスが上がらないですよね。

実は、この「寝ても疲れが取れない」状態には、いくつかの原因があります。

原因を知り、毎日少しの工夫を取り入れるだけで、体も心もスッキリしてきます。

この記事では、現役鍼灸師・整体師が伝える、東洋医学の視点も取り入れた、簡単にできるセルフケア方法をご紹介します。

なぜ寝ても疲れが取れないのか

①自律神経の乱れ

日中のストレスや、スマホ・パソコンの使いすぎで交感神経が優位になると、眠っても深い休息が取りにくくなります。

慢性的なストレスや睡眠不足などで、自律神経のバランスが乱れ、交感神経優位から副交感神経優位な状態に向かいにくくなってしまうため、睡眠の質の低下に繋がってしまいます。

②血流やリンパの滞り

肩こりや首こり、下半身のむくみがあると、血液やリンパが巡りにくくなり、疲れが残りやすくなります。

デスクワークや、日頃から座っている時間が長い人、その場に立ちっぱなしで作業する時間が長い人は、1時間おきぐらいに、関節を回したり、軽いストレッチなどをしましょう。

また、体の冷えも、むくみがひどくなったり、血行不良で筋肉が硬くなりやすくなるので注意です。

③睡眠の質そのものの低下

眠っている時間が長くても、浅い眠りが続くと体は十分に回復できません。

疲労回復のためには、ただ長く眠るだけでなく、睡眠の質を高めることが非常に重要です。

睡眠負債の解消には3週間もかかるという研究結果があるぐらい、いかに毎日の睡眠を大事にできるかが非常に重要です。

④東洋医学的な観点

東洋医学では、「気血(きけつ)」が滞ることや、内臓の疲れが、眠りの質に影響すると考えられています。

ストレスや過労、暴飲暴食に気をつけたり、定期的に適度な運動をしたり、体の冷えに気をつけるなど、できることを試してみましょう。

良い睡眠ってどんな睡眠?

まず、質の良い睡眠と言えるための重要な要素を見ていきましょう。

①スムーズな入眠

ベッドに入ってからスムーズに眠りにつけるかどうか。

10〜20分程度で入眠できるのが良いとされています。

5分以内の場合は、日中の疲労が溜まり過ぎor睡眠不足が続いている可能性が高いです。

30分以上全く寝れない場合は、「入眠困難」として定義されます。

②途中で目覚めない

夜中に何度も目が覚めず、朝までぐっすり眠れること。

夜中起きるのは1回まで、起きた場合は20分以内に眠れるかどうかが、ポイントです。

途中で何度も目覚めてしまう原因としては、

- 夜間頻尿

- 物音

- 睡眠時無呼吸症候群

- アルコール摂取

- むずむず脚症候群

- ストレスや過労などでの興奮状態が続いている

などがあり、睡眠時無呼吸症候群といった病気の場合には、注意が必要な場合もあります。

③深い眠りの確保

深いノンレム睡眠を十分にとれていること。

睡眠の約8割がノンレム睡眠を占めているといわれています。

また、レム睡眠とノンレム睡眠は、約90〜120分周期で変化します。

ノンレム睡眠がなぜ必要かと言うと、

- 脳の休息と回復

- 成長ホルモンの分泌

- 記憶の整理と定着

を、この時間におこなっているためです。

④すっきりとした目覚め

起床時に、だるさを感じず、スッキリ目覚められること。

睡眠の質が良かったか悪かったかは、これが一番分かりやすいかもしれません。

起きた時のスッキリ感を感じることができたら、その日一日のパフォーマンスも良かったと感じることも多いです。

睡眠の質を高めるための6つの習慣

①太陽の光を浴びる

起きたらまずカーテンを開け、朝日を浴びましょう。

人間の体内時計は、朝の光を浴びることでリセットされ、夜に眠気を促すメラトニンというホルモンの分泌が始まります。

これが夜のスムーズな入眠につながります。

②寝る前のスマホ・PCはNG

スマートフォンやパソコンの画面から発せられるブルーライトは、体温や血圧を下げるメラトニンの分泌を抑制してしまいます。

また、脳の活動も活発になってしまうため、就寝1〜2時間前からは、デジタル機器から離れましょう。

読書や音楽などで、心身をリラックスさせる時間を作ると良いです◎

③適度な運動を習慣に

日中に適度な運動をすることで、心身ともに良い疲労感が生まれ、夜の寝つきが良くなります。

ただし、寝る直前の激しい運動は体を興奮させてしまうため、控えましょう。

夕食後や就寝3時間前までに終えるのが理想的です。

夕方以降に運動をする場合は、軽めの運動にしておくのがおすすめです。

④自分に合った「快眠アイテム」を見つける

寝室の環境を整えることも、質の高い睡眠には不可欠です。

・自分に合った寝具を選ぶ

体に合わない枕やマットレスは、肩こりや腰痛の原因になり、睡眠を妨げます。

枕は高さ、硬さ、素材、マットレスは硬さを重視して決めましょう。

首の骨のカーブが少なくなり、ストレートネック気味になっている方が年々増えています。

そんな方は、案外枕が高すぎる方が多いので、枕ではなく、バスタオルを畳んで高さを出して寝てみると、ちょうどいい場合があります。

どこかの機会で、枕の選び方の話ができたらと思います。

・室温・湿度を調整する

快適な睡眠に最適な室温と湿度は、

梅雨や夏の時期は、室温:25〜28℃、湿度:50〜60%

冬の寒い時期は、室温:18〜20℃、湿度:50〜60%

夏であれば、扇風機で部屋の空気をまわしたり、冷感素材のシーツや枕カバー。

冬であれば、保温性が高く着ぶくれしない服、湯たんぽや軽いけど暖かい毛布など。

快適に感じるグッズも有効に活用できるとより良いと思います。

・アロマなどを活用する

ラベンダーやベルガモットなど、リラックス効果のある香りを活用するのもおすすめです。

匂いを感じる嗅神経は、鼻の奥の方から、直接脳に伝わります。

そのため、アロマの匂いの刺激は、体感が薄くても、とても効果的です。

⑤カフェインとアルコール

寝る前にコーヒーやアルコールを飲む方は多いと思います。

どちらも興奮作用があるので、睡眠の質を下げないために、という観点では、一般的に寝る4時間前までと言われています。

⑥毎日同じ時間に起きる

毎日同じ時間に起きることで、入眠がスムーズになり、睡眠の質が上がってきます。

平日と休日の起床時間の誤差は、1〜2時間程度に抑えるのが理想です。

3時間以上になると、平日の朝、起きるのがつらくなったり、睡眠の質の低下を引き起こします。

眠れない時の対処法

「早く寝なきゃ」と焦る気持ちは、かえって体を緊張させてしまいます。

「このまま寝れたらいいな」ぐらいの気持ちで、仰向けになり、両手と両足を少し開き、目を閉じているだけで、体は休めることができます。

もし眠れない時は、いったんベッドから出て、読書や軽いストレッチなどをして、眠気が戻ってきてから再び布団に戻りましょう。

また、カフェインの入っていない、温かい飲み物を飲むのもおすすめです。

みんなが知りたい!よくある睡眠の疑問Q&A

Q1. 週末に寝だめをしても大丈夫?

A. 平日の睡眠不足を解消しようと、休日にたくさん寝る方も多いかもしれません。

前述の通り、睡眠負債の解消には約3週間もかかります。

寝だめは体内時計を乱し、かえって疲れが取れにくくなることがあります。

できるだけ毎日同じ時間に起きるように心がけ、疲労や睡眠不足は少しずつ解消していくのが理想的です。

Q2. 睡眠時間が短いのはダメ?

A. 必要な睡眠時間には個人差があります。

大切なのは時間ではなく眠りの質です。

短時間でも質の良い睡眠が取れていれば、疲労回復は可能です。

日中に眠気を感じる、集中力が続かないなどのサインがないか、自分の体の声に耳を傾けてみましょう。

Q3. 翌日起きたい時間に起きれるようにするにはどうすればいい?

A. 翌日、いつもよりかなり早い時間から仕事がある…、旅行に出発…というような絶対に寝坊できない時、おすすめなのは一つだけです。

『絶対にこの時間に起きたい!!』と強く思うことです!

ベルギーの大学での研究では、被験者を、

①いつもより早い時間に起こすと伝え、その時間に起こす

②いつも通りの時間に起こすと伝え、早い時間に起こす

③いつも通りの時間に起こすと伝え、いつも通りの時間に起こす

の3つの条件に分けて調査した結果、睡眠中の、コルチゾール(覚醒を促す働き)の分泌を促すホルモン(副腎皮質刺激ホルモン)の分泌量を測ると

①ホルモン分泌が起床予定時間の1時間前に上昇し始め、早い時間に起こされても目覚めがスッキリ

②言われた時間より早い時間に起こされ、その後ホルモン分泌が上昇

③極端な上昇は見られない

という結果が出たそうです。*1

絶対に寝坊できない日の前日の夜は、起きたい時間を強く願い、アラームをセットして寝ましょう。

自宅でできる簡単セルフケア

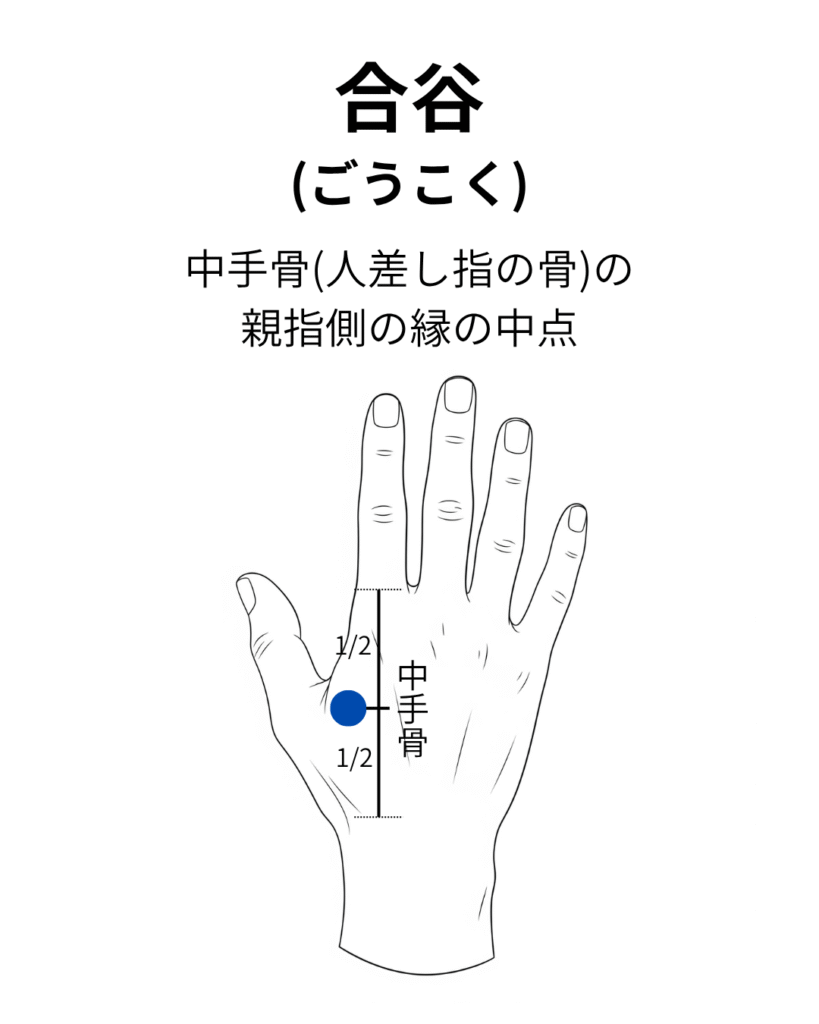

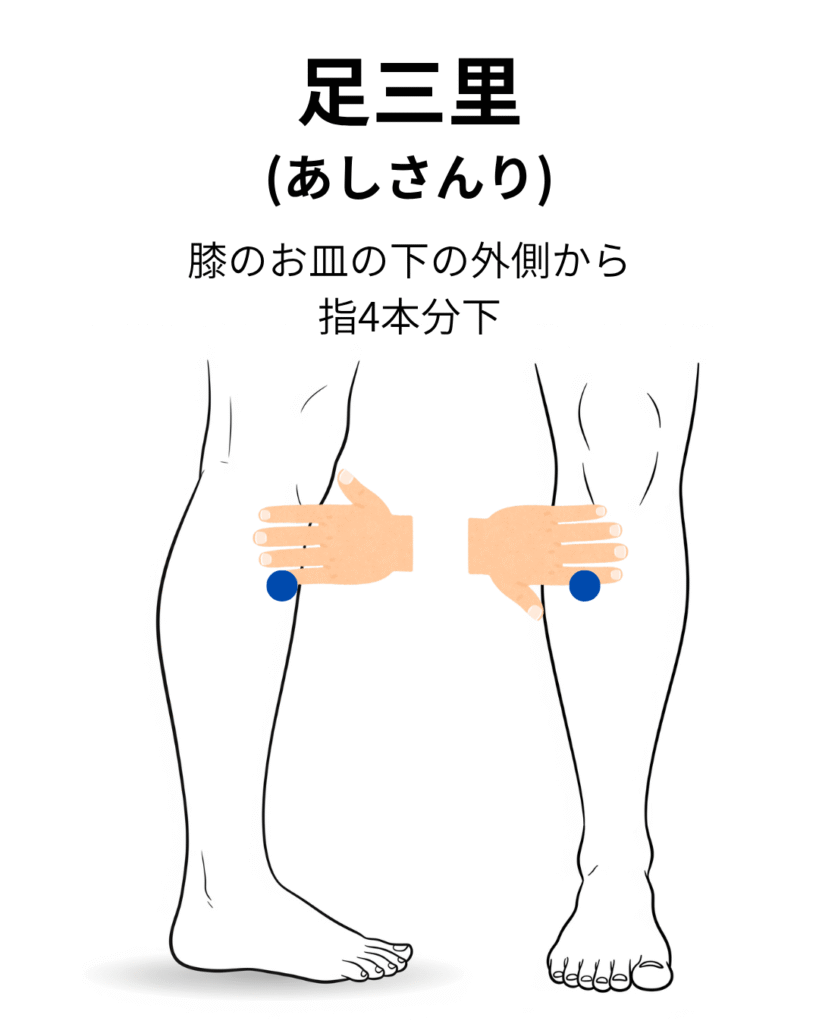

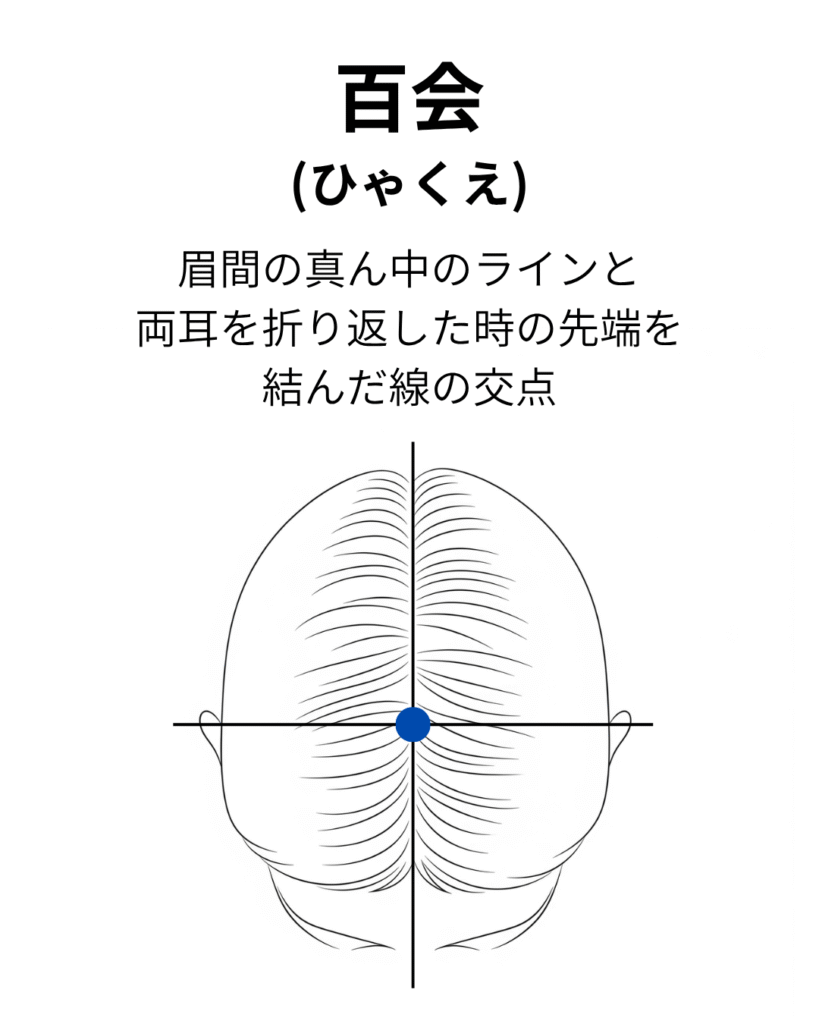

・ツボ押し(1分でOK)

軽め〜気持ちいいぐらいの強さで、10〜15秒ほど押しましょう。

よく使われる、有名なツボを3つご紹介します。

- 合谷(手の甲、親指と人差し指の骨の間)

- 足三里(膝の下、すねの外側)

- 百会(頭頂部)

・ストレッチ

肩・首・背中・腰を、左右、ゆっくり回す。

呼吸を止めないようにしましょう。

呼吸と合わせてゆっくり伸ばすとより効果的です。

・呼吸法

- 4秒吸う → 4秒止める → 6秒吐く

眠る前に5分ほど行うだけで、自律神経が整いやすくなります。

現代人は、特に日本人は睡眠不足の人が増えているとよく耳にします。

睡眠不足は、仕事のパフォーマンスだけではなく、メンタルや、免疫力にも関係します。

また、睡眠負債は、時間が経ってから、ツケが回ってきます。

睡眠の質を上げて、疲労を溜めず、健康な体を目指しましょう!

鍼灸治療、整体施術は、一人一人の症状に合わせた施術が可能です。

是非一度ご相談ください。

また、自身のダンス経験と、西洋医学、東洋医学、スポーツ科学などの視点から、多くのダンス・舞台関係の方々の施術を行なっています。

もちろん、ダンス関係のみではなく、会社員の方々、様々なスポーツをされている方の施術も現在行っております。

詳しくはHPをご確認ください。

参考文献

*1: 西野精治著「図解 眠れなくなるほど面白い 睡眠の話」日本文芸社